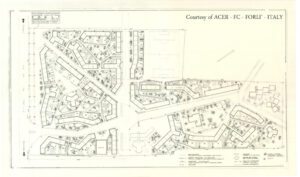

Quartiere Cava – Forlì.

La costruzione del quartiere INA Casa della Cava di Forlì risale al 2° settennio del Piano (1956 – 1963).

Progettisti furono gli architetti Giovanni Gandolfi (capogruppo), R. Arnaboldi, Franco Casale, F. Cavatorta, Leo Giubilei, F. Mezzasalma, tutti iscritti all’Ordine nella Capitale.

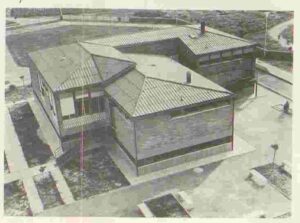

Forlì, quartiere Cava 2° settennio. Costruzioni INA Casa.

Sullo sfondo la “Cava vecchia” addossata sulla Via Emilia.

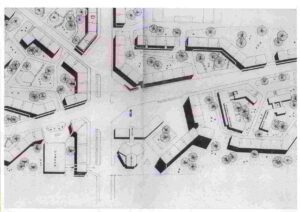

Progetto del quartiere Cava Forlì 2° settennio INA CASA.

Nella spianata di campi coltivati che era allora la Cava, le soluzioni abitative costruite hanno creato scenari e quinte, piazze e cortili, attraverso cui la vita del quartiere si è sviluppata.

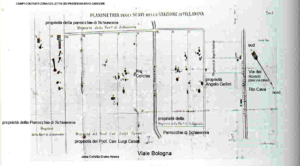

Per inciso come scrive don Mario (Cronaca di una parrocchia di periferia, 1964 – pp. 3-7) e come aveva già evidenziato il Santarelli (si veda la mappa in Quando Forlì non c’era, 1996, p. 316 che individua, in modo inequivocabile, il luogo dei ritrovamenti del Santarelli nell’attuale zona dei “palazzoni” nel quartiere Cava), i lavori per il quartiere Ina Casa portarono alla luce reperti archeologici. Per capire perché i lavori del Santarelli vengono detti “scavo di Villanova” si veda QUANDO FORLI’ NON C’ERA..E LA CAVA?” all’interno di questo stesso sito.

La mappa dei ritrovamenti del Santarelli con legenda.

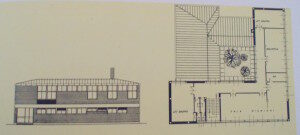

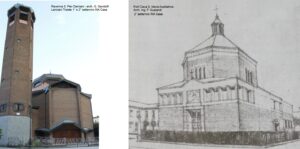

Ma soffermiamoci in particolare sul Centro Sociale di Via Sillaro.Inaugurato nel 1962 su progetto di Giovanni Gandolfi, (grazie al D. Lgs 42/2004 il complesso era tutelato oltre che dal diritto di autore anche dal vincolo per gli edifici con più di 50 anni; ora purtroppo la materia è stata novellata e il limite di tutela è passato a 70 anni. Ciò non toglie che la struttura, di grande valore artistico-culturale, debba essere valorizzata e tutelata), l’edificio è di particolare interesse per varii motivi. Recupera e innova il centro sociale del quartiere Lanciani Trieste di Ravenna, a firma dello stesso architetto G. Gandolfi, quartiere che si sviluppò nel 1° e 2° settennio INA Casa.

RAVENNA CENTRO SOCIALE Q. LANCIANI TRIESTE

Alla Cava inoltre vennero utilizzati materiali prefabbricati: “delle attrezzature comuni […] fa parte un centro sociale progettato dall’architetto Gandolfi con caratteristiche costruttive particolari che hanno permesso la pre-fabbricazione di alcuni elementi, quali ad esempio pilastri in c. a. tutti della dimensione di cm. 12×24 e le scale interne metalliche eseguite in officina e montaste sul posto con semplice bullonatura” (L. B. Anguissola, I 14 anni del Piano INA Casa, Roma 1963, p. 194 e sgg.).

In questo modo Gandolfi si inserisce fattivamente nella querelle fra prefabbricato e costruito tipica di quegli anni. Bisogna considerare che il periodo era ancora profondamente immerso nella ricostruzione post bellica, con tutti gli annessi e connessi: mancanza di abitazioni, necessità di trovare lavoro.Il“pre-fabbricato”non era troppo ben vistoda lavoratori e imprese.

La struttura stessa del centro sociale, vista dall’alto, appare con un incastro di elementi e richiama l’elemento prefabbricato.

Forlì, quartiere Cava. Il Centro Sociale.

Negli anni ’50 il quartiere si era sviluppato, contro ogni previsione dell’amministrazione della città. Era nell’estrema periferia nord, c’era addirittura una discarica a cielo aperto nei pressi.

Dalle campagne (e, con il Piano Ina Casa, vennero inurbati anche cittadini provenienti da altre regioni) arrivavano i nuovi abitanti. Le case venivano costruite poco a poco dagli stessi proprietari: è una delle ragioni per cui ci sono tante abitazioni unifamiliari minime.

Il quartiere nato da poco, su iniziativa di alcuni, mancava di ogni servizio: la pubblica illuminazione e fognatura, il telefono pubblico, ecc. Con la determinazione di chi non ha nulla, e nulla quindi può perdere, il parroco don Mario Ricca, Angelo Budroni, B. Giannetti, G. Savini, N. Silvestroni, N. Fiorini costituirono un Comitato di villaggio, cominciando a chiedere i servizi minimi all’amministrazione comunale per dare anche agli abitanti della Cava la dignità di cittadini.

A questi, che negli anni ‘50 e primissimi ’60 fecero parte del “Comitato di Villaggio”, si deve, fra l’altro, la presenza della Scuola elementare “Livio Tempesta”, nel quartiere. Qualcosa di così profondamente prezioso che è difficile dirlo a parole. Attraverso la Scuola è cresciuta la comunità Cava. Ci si è incontrati, e ci si incontra, come Famiglie. Si condividono feste e problemi. I bambini della Cava, da più di 50 anni – la Scuola Livio Tempesta venne inaugurata nel 1965, ma aule furono messe a disposizione, sia da Don Mario, sia nel quartiere Ina Casa e nel Centro Sociale anche prima, “vanno a scuola” nel loro quartiere.

Con le costruzioni INA Casa, si sposta il baricentro del quartiere: dalla Via Emilia, cuore lineare di insediamenti per tutta la Regione, il quartiere arretra verso l’interno e negozi e servizi, la scuola elementare, l’ufficio postale, lo seguono. La farmacia, già presente, si sposta ai primi anni ’70 ma rimane sulla Via Emilia, così come il distributore di benzina, a fianco di quella Celletta del Divino Amore che contribuì a restaurare, piccolissimo luogo di culto, che prima della costruzione della nuova, grande e bellissima chiesa di S. Maria Ausiliatrice, veniva utilizzato per le funzioni officiate dai sacerdoti che venivano all’uopo dalla città. Anche l’istituto di credito più importante della città apre una filiale.

CELLETTA DIVINO AMORE CAVA FORLI’: com’era prima dei lavori dei primi anni ’60 “sponsorizzati” (si direbbe oggi) dal distributore BP a fianco.

La prima pietra dellabella chiesa di S. Maria Ausiliatrice fu posta il 2 giugno 1957.

Progettata dall’arch. ing. Francesco Gualandi (a Forlì autore anche della chiesa intitolata a San Pio X), se ne ritrova un’idea nell’ampio respiro della chiesa di S. Pier Damiani a Ravenna nel quartiere Lanciani – Trieste, progettata dall’arch. Gandolfi, capogruppo INA Casa per il quartiere Cava.

La chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, definita sulla stampa locale del periodo, “la più bella fra le chiese nuove”, effettivamente è fra i capolavori di Gualandi. All’esterno si mostra come una tradizionale chiesa con tiburio e lanterna, nella quale si possono agevolmente immaginare le tre navate interne. In realtà pare che l’architetto abbia progettato due edifici diversi: entrando ci si trova invece in un unico, spettacolare, vasto ambiente in cui inizia un movimento che dal basso, attraverso l’innesto delle vele, a pianta ottagonale, porta a tiburio e lanterna, che si fanno quasi cupola, mentre la verticalizzazione stessa, come una vertigine, spinge il fedele all’ambiente dell’altare e del Santissimo

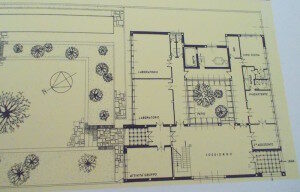

Il progetto originale del Piano Ina Casa prevedeva anche il mercato coperto nella zona dei negozi (si vedano i progetti e in particolare il progetto di massima. Si noti: il mercato coperto ha pianta che richiama il Centro Sociale de La Fiorita di Cesena, progettato dallo stesso Gandolfi), ma non venne mai ultimato. I negozi attualmente formano due “mezzelune” parallele al centro del quartiere. Poi ci sono le attività “sottocasa” al pianterreno delle abitazioni.

Progetto di massima Cava Forlì 2° settennio INA Casa

Negli anni il quartiere diviene sorta di “laboratorio” di decentramento.

Nel 1972 viene inaugurato il primo asilo nido di Forlì a bacino comunale – l’Aquilone – cioè scuola per l’infanzia aperta all’utenza di tutta la città; nello stesso anno la biblioteca di quartiere, la più antica biblioteca decentrata di Forlì, intitolata poi al maestro Antonio Alberti, insegnante nella scuola elementare di quartiere, apre i battenti.

Volantino dell’asilo Aquilone a.s. 1972/1973

Attraverso l’AAI Amministrazione Aiuti Internazionali, sempre nel 1972 vengono formalizzati i centri estivi, in quartiere e nella colonia AAI di Cesenatico.

Fu proprio l’Amministrazione Aiuti Internazionali a proporre tale tipo di esperimento, unico, allora, su base regionale e probabilmente in tutta Italia.

Facevano parte del Comitato di gestione del progetto anche l’Istituto di pedagogia di Bologna, e l’Amministrazione Comunale: si pensò di scegliere il quartiere Cava, per essere “la più piccola unità atta ad esprimere il proprio parere e, se ben indirizzata e aiutata, a contribuire al sorgere dei servizi e a gestirseli” (da “Continuità – Periodico d’informazione e di collegamento tra i soggiorni Estivi dell’A.A.I.” n. 16 del 30 novembre 1973).

Ne nacque un’esperienza unica, anche nei ricordi di coloro che parteciparono all’iniziativa della Colonia A.A.I. di Cesenatico, una bellissima struttura sulla spiaggia di levante.

Nel 1974 si inaugura la scuola materna Quadrifoglio: anniversario festeggiato, per i 40 anni, alla presenza del Sindaco dott. Davide Drei con l’inaugurazione del recupero della struttura dal punto di vista coloristico a cura dell’artista Giuseppe Bertolino.

L’INA CASA

A Forlì il Piano Ina Casa è presente nel quartiere Campo di Marte, in Via Ribolle/Galleppini, con abitazioni già occupate nel 1955, in via Torricelli, alla Cava.

A Campo di Marte – Forlì, nel primo settennio Ina Casa, lavorarono Plinio Marconi, pupillo di Piacentini, redattore capo di “Architettura e arti decorative. Rivista d’arte e di storia”, organo del sindacato nazionale architetti, poi redattore capo della rivista Architettura – rivista del sindacato nazionale fascista architetti, quando Piacentini fu direttore, e Fioroni che lavorò anche al Tuscolano nel 1° settennio Ina Casa con architetti come De Renzi e Adalberto Libera. Nella redazione della rivista “Architettura e arti decorative. Rivista d’arte e di storia”, prima di Marconi, fu presente anche quell’Arnaldo Foschini, che fu il “coordinatore”dell’intero piano INA Casa, Presidente della Gestione INA Casa per i due settenni, autore all’Eur, già E42, della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, e della Farnesina” (http://www.treccani.it/enciclopedia/arnaldo-foschini_(Dizionario-Biografico)/).

Alla Cava lavorarono Giovanni Gandolfi (capogruppo – appartenente al gruppo romano, progettista per il Piano INA Casa anche a Cesena, autore del progetto della parrocchia intitolata a S. Pier Damiani, nel quartiere Lanciani a Ravenna dove fu anche capogruppo e progettista nei due settenni per il Piano; progettista nel 1947/49 con l’ingegnere Morandi, del cinema Alcyone a Roma), R. Arnaboldi, Franco Casale, F. Cavatorta, Leo Giubilei – che lavorò con Gandolfi a Ravenna,F.Mezzasalma.

Roma cinema ALcyone Morandi-Gandolfi

Roma cinema ALcyone Morandi-Gandolfi

Roma cinema ALcyone Morandi-Gandolfi

Roma cinema ALcyone Morandi-Gandolfi

Roma cinema ALcyone Morandi-Gandolfi

Nello stesso periodo – seconda metà degli anni ’50 – lavorarono a Forlì Franco Albini in casa Zambelli con Franca Helg e Gio Ponti all’ Hotel de la Ville e Fondazione Garzanti, al di fuori quindi dell’ambito del Piano Ina Casa

DAL SITO DEL COMUNE DI CESATE: (http://www.comune.cesate.mi.it/Articoli/villaggio-ina-casa/298-cenni-storici-ina-casa.asp)

“A presiedere il Comitato di attuazione dell´INA-Casa Fanfani chiamò l´ingegnere Filiberto Guala, mentre la Gestione tecnica fu affidata ad Arnaldo Foschini, allora preside della Facoltà di Architettura di Roma, il quale incaricò l´architetto Adalberto Libera di sovraintendere all´impostazione progettuale degli interventi che si dovevano realizzare.

Libera diede importanti indicazioni a tutti i progettisti dei quartieri e delle case, raccomandando composizioni urbanistiche articolate, rispettose dei rispettivi contesti.

Il progetto del Quartiere INA di Cesate rispose in pieno agli scopi che il Piano si proponeva inoltre, poiché esso sarebbe sorto in un´area periferica lontana da preesistenze urbane, consentì agli architetti incaricati di beneficiare di una maggiore libertà nell´organizzazione dell´impianto insediativo e di mostrare un diverso modo di concepire lo spazio dell´abitare.

La stesura del piano generale fu affidata ad architetti di fama internazionale: Franco Albini, Gianni Albricci, Ignazio Gardella e ai BBPR (Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto N.Rogers).”

Albini ha contribuito a connotare l’architettura italiana tra gli anni Venti e gli anni Settanta del XX secolo. Per lui, professore universitario, il costruito è didattica, ciò che conta è la linea, sempre semplice e correttissima.

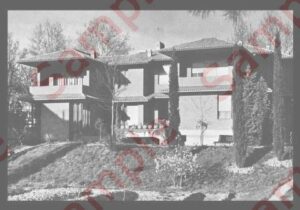

Franco Albini – Franca Helg – Forlì – casa Zambelli

Franco Albini, insieme a Franca Helg, è autore a Forlì del progetto di Casa Zambelli (Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Zambelli) nel quale accondiscende allo spazio già esistente.

L’abitazione segue l’andamento del terreno senza cesure. In casa Zambelli Albini ha creato i vuoti organizzando lo spazio esistente in linee e angoli in cui la luce diventa attore e oggetto dell’attività.

Sempre a Forlì, autore dello splendido Hotel della Città e di molti interni, è Gio Ponti.

Gio Ponti – Forlì Grand Hotel della Città

Dalla manualistica di ausilio ai progettisti del Piano INA Casa:

“La casa dovrà contribuire alla formazione dell’ambiente urbano tenendo presenti i bisogni spirituali e materiali dell’uomo, dell’uomo reale e non di un essere astratto, dell’uomo cioè che non ama e non comprende le ripetizioni indefinite e monotone dello stesso tipo di abitazione. […] Saranno dunque le condizioni del terreno, il soleggiamento, il paesaggio, la vegetazione, l’ambiente preesistente, il senso del colore a suggerire la composizione planimetrica affinchè gli abitanti dei nuovi nuclei urbani abbiano l’impressione che in questi sia qualche cosa di spontaneo, di genuino, di indissolubilmente fuso con il luogo sul quale sorgono.” (PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI 1 Premessa).

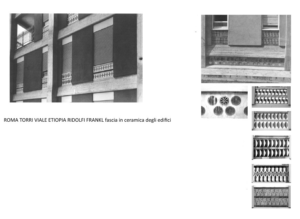

Caratteristica principale e brand identificativo del Piano INA Casa sono le bellissime ceramiche che ornano i fabbricati. Si tratta di formelle in ceramica sul tema della casa e della famiglia firmate dai più grandi artisti dell’epoca: rarissime le attribuzioni certe delle formelle.

Perchè gli edifici del piano furono ornati con tali formelle? Se ne sconosce la ragione. Si trattava per certo di una usualità del periodo. Molti altri edifici, non riconducibili al Piano vengono ornati con elementi in ceramica. Lo stesso centro sociale della Cava, oltre alla formella di prammatica (purtroppo in cattivo stato di conservazione) è decorato con una fascia di mattonelle in ceramica lungo il perimetro.

Gandolfi, iscritto all’ordine nella Capitale (fu poi il primo architetto iscritto all’ordine a Rimini) faceva parte di quel gruppo romano di architetti cui apparteneva anche Ridolfi, autore con Frankl delle Torri di Viale Etiopia a Roma in cui gli edifici presentano elementi di decorazione ceramica come si può vedere dalle immagini che seguono.

Ci corre l’obbligo inoltre di sottolineare come Arnaldo Foschini, capo indiscusso del Piano, professore universitario e architetto, fosse di origini romagnole, terra di antichissima tradizione ceramica.

Leggendo i manuali in ausilio ai professionisti si trova probabilmente la ragione essenziale della presenza delle formelle:“Di qui la necessità di costruire limitando il numero degli abitanti, riducendo il numero dei piani e degli alloggi, studiando composizioni urbanistiche varie, mosse,articolate tali da creare ambienti accoglienti e riposanti, con vedute in ogni parte diverse e dotate di bella vegetazione, dove ciascun edificio abbia la sua distinta fisionomia ed ogni uomo ritrovi senza fatica la sua casa col sentire riflessa in essa la propria personalità.” (PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI 2 p 8).

Le formelle, come detto, sono di difficile attribuzione. Alla Cava vi sono due formelle attribuibili con assoluta certezza, di cui l’una è riprodotta sulla sovracoperta del volume “I 14 anni del Piano INA Casa” di Anguissola (Roma – 1963) dove viene attribuita al Maestro faentino Guerrino Tramonti, l’altra è facilmente attribuibile iconograficamente per stile allo Stesso.

Sovracoperta del volume L: B. Anguissola, “I 14 anni del Piano INA Casa, Roma 1963

Forlì, quartiere Cava formella attribuibile per stile al M° Tramonti.

Faenza, patria della ceramica, non è lontana da Forlì ed è, anzi, particolarmente vicina alla Cava, da cui la separano pochi chilometri.

Recentemente le formelle sono state oggetto di numerosi studi. In particolare vogliamo citare il contributo, risolutivo dal quale partire per approfondire questo argomento, dell’arch. Luca Rocchi al convegno internazionale di Savona sull’arte ceramica:

“Pur nella semplicità di un elemento ceramico, le formelle distintive si innestano pienamente nell’enunciazione programmatica del piano di realizzare un’edilizia in grado di generare benessere psicologico e creare maggiore appartenenza degli abitanti al proprio edificio: «nella progettazione è opportuno dare particolare importanza […] alla conquista della cosiddetta salute morale, attraverso il conseguimento del benessere psicologico. Finalità dell’Ente era infatti quello di realizzare le più favorevoli condizioni ambientali e abitative per la vita dei lavoratori, sia all’interno dell’alloggio che alla scala di quartiere, incentivando ampi spazi verdi ed edifici vari nelle soluzioni plano-volumetriche e nell’uso delle forme e del colore. All’interno di questo contesto l’applicazione delle targhe nasce dall’intento di ottenere quartieri meno anonimi e creare maggiore appartenenza e riconoscibilità degli abitanti per il proprio edificio e il proprio alloggio.

…[è] sicuramente lacunosa la conoscenza iconografica (DELLE FORMELLE NDR), da perseguirsi attraverso una schedatura precisa, che possa fornire una mappatura completa ed essere labase per i necessari confronti stilistici e tecnici. Una catalogazione che dovrà però tenere conto dell’estrema diffusione capillare che il Piano ebbe in tutti i comuni italiani […]. Un percorso di ricerca, sicuramente complesso, ma assolutamente necessario per conoscere (e forse iniziare a salvaguardare?) un patrimonio artistico così particolare.“ (Luca Rocchi, Le targhe INA-Casa. Quattordici anni di arte ceramica per l’architettura della ricostruzione post-bellica, in Ceramica e architettura, atti del XLVI Convegno Internazionale della ceramica (Savona, 24-25 Maggio 2013), Savona, Bacchetta, 2014, pp. 285-295).

Le case costruite durante il Piano INA Casa 1949/1963, e le formelle stesse, potrebbero fungere da volano affinchè quelle periferie, troppo spesso descritte come abbandonate e senza vita, trovino la loro vocazione anche turistica come opere di arte contemporanea. Si deve infatti considerare che il Piano offre, oltre alle formelle in ceramica, un patrimonio artistico/culturale enorme dal punto di vista della storia dell’architettura e arte contemporanea (citiamo, uno per tutti, il notissimo esempio di Cesate), da visitare alla stregua di qualsiasi monumento, ben sapendo che la presenza di persone, in particolare turisti, porta lavoro, denaro e toglie spazio al degrado.

Da L’INA CASA al IV Congresso nazionale di Urbanistica – Venezia 1952, dalla Prefazione di Bruno Zevi (p. 17):

“Un quartiere, sia nel caso in cui formi centro isolato che in quello in cui sia espansione di un nucleo storico, deve rispondere a due principali requisiti: costituire un’unità artisticamente compiuta e, contemporaneamente, essere parte di un tutto paesistico e urbano. Come una serie di camere giustapposte e non coordinate in sequenza NON (il maiuscolo è di chi trascrive) forma un alloggio organico, così una serie di volumi edilizi che non formi un discorso continuo e concluso NON (il maiuscolo è di chi trascrive) costituisce un quartiere. Perché un quartiere sia un quartiere è necessario che si chiuda, che sia compiuto, che, come in ogni opera d’arte, nulla possa esservi aggiunto o sottratto.”

Bibliografia:

per INA Casa

– Piano Incremento Occupazione Operaia. Case per Lavoratori, Suggerimenti norme e schemi per

l’elaborazione dei progetti. Bandi di concorsi, fascicolo n. 1, Artigiana, Roma 1949

– Piano Incremento Occupazione Operaia. Case per Lavoratori, Suggerimenti esempi e norme per la

progettazione urbanistica. Progetti tipo, fascicolo n. 2, M. Danesi, Roma 1950

– Piano Incremento Occupazione Operaia. Case per Lavoratori, Guida per l’esame dei progetti delle

costruzioni INA casa da realizzare nel secondo settennio, fascicolo n. 3, TI.BA., Roma, 1956

– Piano Incremento Occupazione Operaia. Case per Lavoratori, Norme per le costruzioni del secondosettennio

– Ente gestione servizio sociale case per lavoratori, Il centro sociale nel complesso Ina Casa – Roma 1961

L’INA CASA al IV Congresso nazionale di Urbanistica – Venezia 1952;

- B. Anguissola, I 14 anni del Piano INA Casa, Roma 1963;

1910-1990. L’edilizia residenziale pubblica nella provincia di Forlì, Predappio, 1990 (edito a cura dello IACP di Forlì in occasione degli 80 anni dell’Istituto)

- Dogliani (a cura di), Europeismo e municipalismo. Alessandro Schiavi nel secondo dopoguerra, Cesena 1996;

- di Biagi – G. Guidi, Sequenze di paesaggi urbani, Rubiera 1999;

P Di Biagi, La grande ricostruzione, 2001;

- Braghieri, A. Trentin, A. Palmieri (a cura di), I quartieri e le case. Edilizia sociale in Romagna e nell’Europa del XX secolo, Forlì 2007;

a cura di ACER Rimini, L’edilizia residenziale pubblica a Rimini e Provincia dall’unità d’Italia ad oggi;

- Carfagna, L’architettura fra le case. Abitare lo spazio aperto nei quartieri Ina Casa, 2012;

- Bico, L’Archivio storico e la Biblioteca, in INA Assitalia. 100 anni insieme a voi 1912-2012, Verona 2012;

- Rocchi, Le targhe INA-Casa. Quattordici anni di arte ceramica per l’architettura della ricostruzione post-bellica, in Ceramica e architettura, atti del XLVI Convegno Internazionale della ceramica (Savona, 24-25 Maggio 2013), Savona, Bacchetta, 2014;

http://www.infobuild.it/2007/12/larchitettura-di-gio-ponti-e-il-suo-tempo-2/

a questo link: un interessante excursus sul Grand Hotel della Città in occasione del convegno tenutosi a Forlì per i 50 anni dell’inaugurazione del complesso.

Grazie a: www.infobuild.it

per la storia del quartiere Cava:

- VV., Ad immagine e somiglianza. Riflessioni sull’infanzia in Romagna e oltre, Predappio 1989 (volume edito a cura dell’assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Forlì in occasione della mostra “Per amore e per forza”, 1989)

a cura di G. Bermond Montanari, M. Massi Pasi, L. PratiQuando Forlì non c’era. Origine del territorio e popolamento umano dal paleolitico al IV secolo a. C.,1996;

P Zavatti, Don Mario, 1995

- Zavatti, Sentiero fra le capanne. Vita e opere di don Mario Ricca dalla prima capanna alla Cava di Forlì alla missione di Kasika nello Zaire,

- Zavatti, Aurora sul lago Tanganica,

- Ciampani (a cura di), L’amministrazione per gli aiuti internazionali. La ricostruzione dell’Italia tra dinamiche internazionali e attività assistenziali, 2002;

- Camprincoli (a cura di), Tutto da un’amicizia fraterna. L’esperienza della Fraternità Anziani e l’opera del Centro diurno della Cava, Forlì 2003;

- Mattarelli (a cura di), Chi non serve nessuno non serve a niente, Bertinoro 2015

Universita’ Degli Studi Di Urbino-Facolta’ Di Magistero-Corso Di Laurea In Sociologia, Analisi dei canali comunicativi in un quartiere periferico di Forlì-Tesi di laurea di Rosa Benati. Relatore Chiar.mo Prof. E. Mascilli Migliorini-Anno accademico 1976 – 77 – (tesi di laurea sulla storia del quartiere Cava);

Don Mario Ricca, Cronaca di una parrocchia di periferia, (distribuito dal Parroco ai cittadini della Cava nel decimo anniversario della “fondazione” del quartiere – 1964);

Il Momento e Il Nuovo Momento – annate varie

Il Melozzo – annate varie